TL;DR

Kyoto TechtalkやKansai.go、Go Conference mini、OSS Gate、技術書典などなどここ1年ほぼいろいろと試したり失敗したりしながら発信をし続けてきたな〜と思ったのと、最近BuildersConが復活したりさまざまなカンファレンスが新たな産声やリブートをしてるんだけどみんな東京じゃん!地方もやっていこうず!!!という思いからこの記事を書いている。

1年くらい前に飲み屋で id:onk と id:pinzolo と話したこと

当時はコロナ禍が収まってようやくオフラインでのイベントとかできるようになったタイミングだったんだけどあまり参加者が集まらないという悩みを抱えてました。

なんでやったか?についてははてなのonkさんが言った「企業が元気じゃないのにコミュニティが元気なわけがない。コミュニティが元気になるにはまず企業から!関西のエンジニアや技術を活性化させるにはまず関西にある企業みんなのチカラを束ねるのが大事!」というのが全て(実際にはもっと雑な発言で、記憶を掘り起こして綺麗なonk語録として書いています。訂正あったらあとで教えてくれ)

で、その時話してた仮説が以下です。飲みながら話してたので完全に妄想や各々がみえてる観点のみで話してるので客観性とか0です。 でも今見返してもまあまあいい線いってるんじゃないかと思います。

- Ruby/Rails の若いエンジニアの関心が薄れた

- 興味を持ってくれる熱意あるエンジニアが東京や地元に引っ越してしまった

- 関西のWeb系企業の元気がないことがコミュニティ活動にも影響している

- KyotoLTみたいな特定の技術によらない勉強会がもっと必要

- 地方で単一言語のコミュニティ活動をするためのパイが少ない

当時Kyoto.rbとかを開催してもコロナ禍によってタッチポイントがありとあらゆるところから消失してしまって、新規参入する人がいなくなってしまった。 フルリモートワークをされる方やコロナ禍を契機に関西に帰ってきた人とかもいたのにコミュニティの元気は戻らなかった……。 戻らなかったと言うか徐々に先細っていっていた。

みたいな話をして「ここにいるメンバーははてな、LINE KYOTO(当時)、マネーフォワードで知名度ある会社ばかりじゃん。目的は技術を楽しむイベントで共催してお互いにとってWin-Winになるイベント企画したらいけるんじゃね!1社10名なら集まりそうだしなガハハ!」みたいなことを発言してました。

このときは「まあ半年後くらいにやれるといいよねー」くらいに思ってたんですがそうは問屋がおろさない。 まあこの話は一旦さておき。

なぜ地方で企業が発信する必要があるか?

正直なところ、東京は企業の数が多いし 馬鹿みたいに人が多いので 放って置いても勝手に活きのいい新規参入者が入ってくる。あるいは新しいコミュニティが台頭する。

ところが地方の場合、コミュニティが死滅してしまうと次に立ち上がるためのパワーがかなり必要になってしまう。 車も停止状態から動き出すまでが一番パワーが必要、これはコミュニティや勉強会も一緒。最初の一歩が億劫なのよ、動き出してしまえばあとは惰性を利用できる。

コミュニティに元気がないと企業のイベントなどに参加する人も減ってしまう、企業のイベントに人が来ないと企業はイベントをするメリットがないので差し控える。 企業がイベントを差し控えると採用のための認知度拡大ができず、地方から撤退してしまう。 特に地方拠点がある会社はこのあたりの傾向が顕著に出るだろうと思う。

究極的にいうならば京都(もしくは関西全体)の企業の元気がないと、仮にぼくがマネーフォワードを辞めることになっても就職先がないことになってしまう。 もちろんフルリモートワークができる企業もあるとは思う。ただぼくは地域に根ざさない人にはなりたくないと思っていた。 一昔前に発生した「外こもり」みたいなただそこにいるだけの人は嫌だな〜って感じで考えていて、フルリモートが出来ても住んでいる地域にコミットがしたいなと思ってました。

ただ、会社がフルリモートOKだとオフィスのイベントスペースを会場として借りることもできないし、採用の意味でもなんだか実態がよくわからない会社に見えてしまう面があると思う。 それはいい面もあるけど悪い面もある。結局どういう会社なの?とかどういうことしてるの?の腹落ちをするには体験が重要な要素を担ってるとぼくは思ってるし、感じている。 なのでそうはなりたくないなと思っていた。フルリモートであってもローカルコミュニティに対するコントリビューションが行える状態であってほしいと考えていた。 オールドタイプな考え方かもしれんけど、まあぼくはそう思うってだけなので、じゃあ自分が期待する世界になるようにできることをやりますかねってくらいの軽い気持ちで始めました。 駄目でもやり直すか、やめればいいだけなので。

- 企業が元気にならないとコミュニティやそこで働く人の選択肢が狭まる。選択肢が狭まるとみんな東京にいってしまう。

- 京都は特に学生が多い特徴を持つ。企業も大学も自治体も新規参入がないところから死んでいくのでこれは意識的に取り組む必要がある。

- ぼくは京都が好きで、京都で働き続けたい。なので自分の場所を守るため、維持するためにもこれらの取り組みが大事だと思っている。

みたいなことを考えてました。

LINE KYOTO のDevRel @masayuki5160 に捕まるの巻

上記のようなことを考えつつ、とはいえみんな忙しいし「そのうちやるぞ〜」くらいに考えていた1週間後くらいにLINE KYOTOでDevRel 兼 モバイルエンジニアとして働いている田中さんから「 弊社の@pinzoloさんからこういうことを考えてるとお聞きしたんですがやりませんか?」というお問い合わせをもらい、飲み屋で話した2週間後にキックオフMTGを開催してました。

いま確認したらイベントを開催したのが3月31日、キックオフMTGは4月11日。実質5営業日くらいでキックオフMTGまでの流れができてた。 気持ち的には↓にある画像「その着せ替え人形は恋をする」の五条くんの心境です。

ごじょーくんって、そんな風に、笑うんだ!

— ken-nsti[孤独のスバリスト] (@Ken1973Legacy) 2022年1月31日

何気に見たの初めてかも!の良いシーンの後に、眉毛、どうしますか?で、チッコ、チッコ~、の後のシェーバーは音と、全剃りと、『行動力』のテンポが、最高に良かったです❗ pic.twitter.com/Tvy6Zkv2w8

ともあれ、以下のような点を3社で話し合いました。

- なんのためにやるか

- どういう点を重視するか

- 開催するならいつ頃がいいか

- どれくらいの周期で開催するか

Kyoto TechtalkやKMC、Go Conference miniなどの地方でイベントを起こす

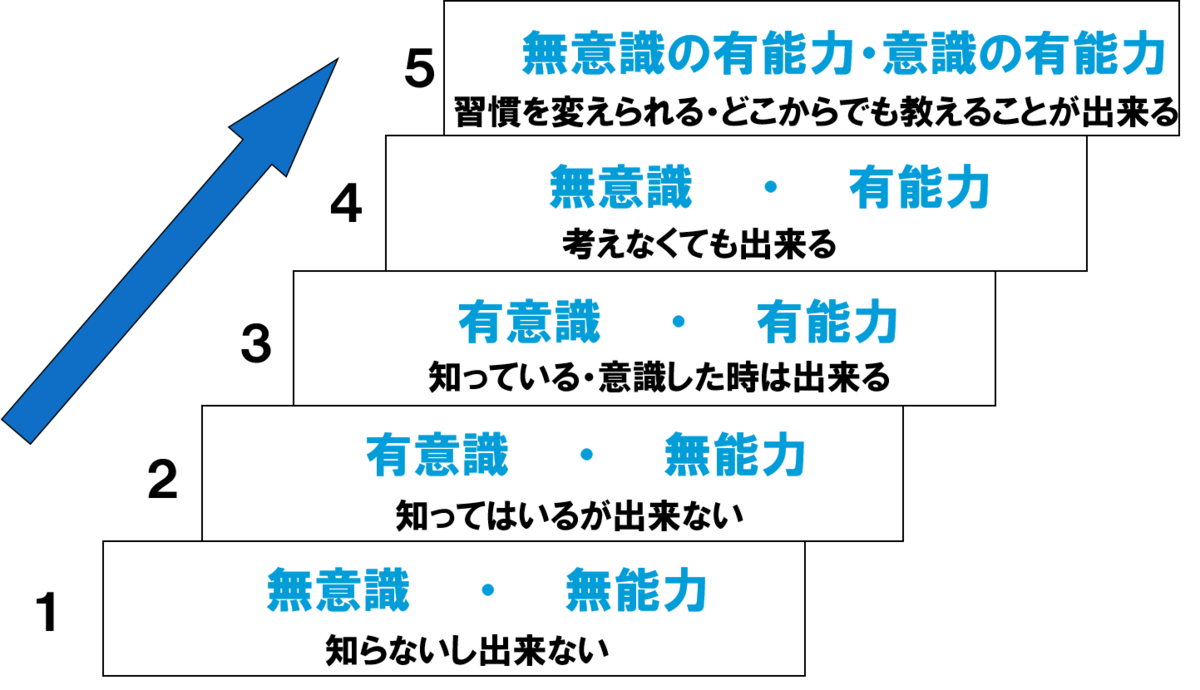

正直、座学だけならオンラインイベントで十分だと思う。反面、それだけでは満足できないことも増えてきたなと感じています。 学習の5段階モデルというのがあります。

この画像は一般社団法人 日本NLP能力開発協会 公式ブログより引用させてもらいました。

オンラインイベントや座学で得られるレベルはここでいう「2. 知ってはいるができない(有意識・無能力)」だと思っていて、体験し自身がわからないところがわかるようになるまで苦心することで「3. 知っている・意識したときはできる(有意識・有能力)」以上になるのだと思います。

なにの書籍か忘れてしまったのですが、「納得は経験から生まれる」という言葉があり、これは学習モデルに置いても同じではないかなと感じています。 納得を深い理解、もしくは実践能力に置き換えても個人的に違和感なく受け入れられるなと思っています。 たまに経験しなくても一足飛びで有能力にジャンプできる人がいますが、そういう方はこれまでに似た経験や体験をこの概念に結びつけることができてるだけじゃないかなと思ってます。

なので、体験できる場としてのオフラインイベントの重要性は今後ますます加速するんじゃないかと思います。 LLMの登場でレベル2程度の「有意識・無能力」は機械がそれらしいことをアウトプットしてくれる世の中になりました。 だとすると今後レベル3以上の価値が比例して高まるはずで、そうなったときにオンラインイベントだけでそれが補完できるんだろうか?という疑問があります。

自分たち以外のデータからみるコミュニティの実態

先日公開されたGoのサーベイに興味深い一文が紹介されていました。

In the last year, almost a third of respondents (32%) said they participated in the Go developer community either online or at in-person events. More experienced Go developers were more likely to have participated in a community event and were more satisfied with community events overall. Although we can’t draw causal conclusions from this data, we did see a positive correlation between community satisfaction and overall satisfaction with Go. It could be that participating in the Go community increases satisfaction through increased social interaction or technical support. In general, we also found that respondents with less experience were less likely to have participated in events in the last year. This may mean they haven’t discovered events or found opportunities yet to be involved.

過去 1 年間に、回答者のほぼ 3 分の 1 (32%) が、オンラインまたは直接参加するイベントで Go 開発者コミュニティに参加したと答えました。経験豊富な Go 開発者ほど、コミュニティ イベントに参加したことがあり、コミュニティ イベント全体に満足している傾向がありました。このデータから因果関係のある結論を導き出すことはできませんが、コミュニティの満足度と Go の全体的な満足度の間には正の相関関係が見られました。Goコミュニティに参加することで、社交的な交流や技術的なサポートが増え、満足度が高まる可能性があります。一般的に、経験の浅い回答者ほど、過去1年間にイベントに参加したことがないことがわかりました。これは、まだイベントを発見していなかったり、参加する機会を見つけていなかったりすることを意味しているのかもしれません。(Translated by DeepL)

気になったのはこの2点。

- 経験豊富な Go 開発者ほど、コミュニティ イベントに参加したことがあり、コミュニティ イベント全体に満足している傾向がありました。

- 一般的に、経験の浅い回答者ほど、過去1年間にイベントに参加したことがないことがわかりました。

この2点はまさしく我々が危惧したことの証左でもあります。

そして仮説として「新規参入者を企業からコミュニティへ」という取り組みを開始した理由は「これは、まだイベントを発見していなかったり、参加する機会を見つけていなかったりすることを意味しているのかもしれません。」と書かれていた内容と酷似しています。

「知らないイベントには参加できない」し、「知らない人ばかりのイベントは参加しにくい」でしょう。 これらの仮説があっているかどうかはさておき、多くの人は言語やコミュニティではなく企業からコミュニティを知るのではないか?という仮説を我々は立てていました。

結果企業からコミュニティへの人材流動性が生まれ、現在お酒を飲みながら話していた「京都のテック企業を盛り上げて、コミュニティも盛り上げていく循環を作るぞ!」と言っていたことは規模が小さいながらも成功したと言えます。 はてな、LINE KYOTO、マネーフォワードのオリジナル3(元ネタはガンソードのオリジナルセブン)から始まり、いまはHelpfeelさんやfreeeさんのような企業、スタートアップやベンチャーのような企業と幅広い企業が協賛してくれています。 最近もSansanやエムスリーの方が参加してくれたり、会社としてはまだ協力できないが……といって個人で協力してくれる方も増えました。

エンジニアの「楽しい」をもっと大きくしていくと、どこかでまた新しい勢力が生まれます。 そういった新しい変化がそこで住む人の学びというベネフィットになるといいなーと思ってるので、これからも仮にぼくがマネーフォワードを辞めたとしても協力していきたいと思っています。

東京と地方では生存戦略が違うよって話

当たり前なんですが、面倒くさいことってやりたくないじゃないですか。 コミュニティ活動って一度やめてしまうと「面倒くさいこと」になりがちで、そうすると学びたいと思う人や面白い話ができる人のキャッチアップするコストが高くなっちゃうと思うんですよね。 それって個人的な損だと思ってて、東京の事例って結局東京だけの事例なんですよ。会社がいっぱい近くにあって、人もいて、勉強会が毎夜開催されている……。 そんな地方都市どこにもないので、我々にそのまま当てはめるってことはできないんですよね。

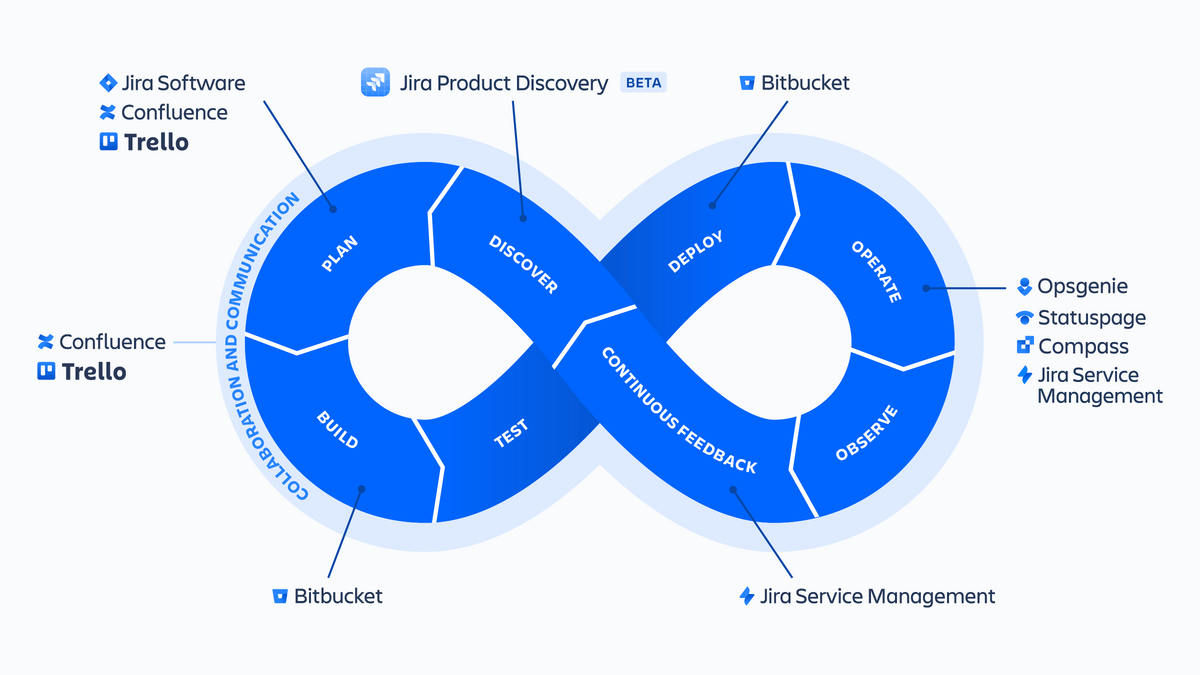

じゃあどうするか?って話なんですが、東京は数が多いので薄く広くの戦略をしても面白いトークが聞けるけど、地方都市は面白いトークを持っている人を見つける必要があるんですね。 なので、「面白いトークを発表できる場があるぞ!」と宣伝することで面白い話の種を持っている人が遊びに来てくれる、そういうところからチャレンジできるといいかなって思ってます。 イメージとしてはDevOpsライフサイクルの「デプロイ」がイベントという場、「ディスカバリー」が参加した人同士の交流とか刺激かなって思ってます。 いいもん作ったら売れるは幻想なのよ、知らないものを人は買わないので。

企画した側は「面白いトークが聞けて最高!」ってなればOKだし、参加した人は「あの人の話面白かったな、もっと話してみたい」って思ってくれたら十分ですよね。 登壇した人は「面白い話が出来た!盛り上がったしよかった〜」となったら最高なのでまあそういう体験を小さく小さく積み重ねていきたいなっておもてます。

まとめ

取り止めなく書いたんですが、基本的にぼくは「エンジニアが楽しめる環境を作りたい」と考えています。 そのためには「無理なく継続できる活動をする」ことが一番大事だと思います。 仮にぼくやonkさん、pinzoloさんがいなくなってもKyoto Tech Talkは継続できるだろうなーと思うし、そうあってほしいです。 そしてKyoto Tech Talkのような技術ならなんでもありなイベントがある一方、もっと深い話が聞きたい!と考えている人がKyoto.rbやKyoto.go、Kyoto.jsのようなコミュニティに遊びに来てくれると嬉しいですね。

今月25日に開催する第5回目となる【オフライン開催】Kyoto Tech Talk #5ではついに念願の学生登壇枠を用意できました!

我々はもっと学生の トチ狂った おもしろ発表が聞きたいのだ!と思ってたので感無量です。

今回の会場はLINEヤフーさんのご厚意で大きな会場での開催となりました。 最初「60名……?2倍のキャパシティを埋めることができるのか???」と思ってましたが、実際には杞憂でしたね。 最近はフルリモートな会社に務めて、地方で働く方がイベントに参加するなどコロナ禍前では考えられない所属企業の方の参加も増えてきました。 最近だと海外から来る人もまれですがいて、無茶苦茶な英語でコミュニケーションして相手を困らせてます。英語頑張ろう……。

ともあれ、こういった交流が新たな刺激になったり、地域全体の活性化につながっていくと嬉しいなーって思ってます。 先日、運営として参加していたGo Conference 2024でも「金沢でGoのコミュニティがしたい!」という方や「福岡でGo Conference miniがしたい!」という勢いのある方とお会いすることができました。 (Fukuoka.goのメンバーに相談する前に「宣言したらやらないといけない雰囲気になるので宣言しちゃえば?」と煽ってしまいました、Fukuoka.goの皆さんごめんなさい……。でもGo Con miniを福岡でやるなら協力は惜しまないです。スタッフもやるよ!)

Kanazawa.goやりたい!!!!!

— もみ (@irdx_m) 2024年6月8日

懇親会なうです Go Conference mini 2024 Fukuokaやるぞ!!!!!!!(宣言駆動) #gocon

— びきニキ (@BkNkbot) 2024年6月8日

KaigiEffectがさまざまなところで生まれているな〜と感じたよい一幕なので、この火を絶やすことなくドンドン加速していきたいです。 そうじゃねえんだよ、俺たちはまったりやっていきたいんだよ…というコミュニティもあると思います。 そういう立場やスタンス、考え方の違うコミュニティがたくさんあることで地方でも取れる選択肢が増やしていきたいですね。

そのためにぼくやマネーフォワードができることがあれば微力ながらご協力したいと思ってるので相談してくれればと思います。 できないこともあるので、そのときはごめんね!

直近だとKyoto Tech TalkだけじゃなくてKyoto.jsやKyoto.goもイベントあるんで少しでも興味があったら参加してみてね!

実績紹介(一部紹介)

[余談]意義と意味とは

辞書的な意味では以下。

意義(いぎ)とは、物事の存在・実行などにおける価値や重要性。

意味(いみ)とは、言葉や記号、行動などが持つ内容や価値を示す概念である。これは、人間が情報を伝達し、理解し、解釈するための基本的な要素である。